Воспоминания участника боев 1942 г. ст. лейтенанта Лукинова Михаила Ивановича

12 декабря 2023

Приводим отрывок, посвященный непосредственно сражению на Ржевском направлении в первой половине 1942 года.

«… Пятого-шестого декабря 1941 года началось знаменитое контрнаступление советских войск под Москвой. Наступление велось широким фронтом, на правом фланге которого (в районе Калинина) участвовала и наша 252я дивизия, в составе 39ой армии. 17го декабря немцы были с боем вытеснены из Калинина, после чего они начали панически отступать на запад, бросая обозы, оружие и раненых. На дорогах валялись разбитые немецкие автомашины с награбленным имуществом. Здесь были и русские самовары, и полотенца, расшитые петухами, и даже драные полушубки. Я поинтересовался содержимым одного из брошенных немцами чемоданов. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что чемодан был набит пачками новеньких дореволюционных царских бумажных денег, видимо, фальшивых. До какой степени немцы не знали наших советских людей, чтобы приходить к нам, держа в одной руке автомат, а в другой деньги, да еще царского образца.

Мы шли через пепелища сожженных городов и сел, видели трупы расстрелянных и повешенных советских людей. В сохранившихся населенных пунктах на домах были прибиты немецкие номера, разные указатели и приказы на немецком и русском языках, грозившие смертью за малейшие проступки. В общем, «немецкий порядок» в действии. Отступая и уходя из какого-либо пункта, немцы давали зеленую ракету, и вскоре по этому пункту начинали бить немецкие минометы, прикрывая свой отход. В одном месте мы увидели пленного немца, которого конвоировали два наших солдата. Это был жалкий замерзший молодой мальчишка, в драных русских валенках, смотревший на нас с испугом, видимо, опасаясь, что его могут расстрелять.

В одном селе, в которое мы вошли, в здании школы нам стали раздавать обед. Я ел из своего котелка суп, когда ко мне подошла пожилая учительница и после нескольких общих фраз попросила: «Если у Вас останется немного супа, то позвольте мне его доесть. Я очень голодна». Это меня обожгло. Как я не догадался раньше? Я побежал к нашей походной кухне, достал ей полный котелок еды и целую буханку хлеба. Какие мучения нам всем принесла эта проклятая война!

Немцы отходили очень спешно, мы с такой же поспешностью шли за ними, часто попадая под немецкий минометный огонь. И мы несли потери. Однажды, уже поздно вечером, войдя в одну большую деревню на берегу Волги, измученные боями и походом, мы повалились в избах спать. И только утром узнали, что немцы тоже ночевали в этой деревне, но только на другом конце.

Население освобожденных городов и сел встречали нас восторженно, жалуясь на зверства и притеснения немцев. Остановились на ночевку в одной деревне. Разговорились с пожилым крестьянином. Он рассказал следующее: «Немцы тоже бывают разные. В моей избе и в соседних домах стояло какое-то немецкое подразделение. Офицер за солдатами строго следил, не позволяя им кого-либо обижать или грабить. Когда было рождество, они веселились, пили, играли на губных гармошках. А как получили приказ выступать вперед на фронт, то примолкли и загрустили. Офицер говорил немного по-русски. Он предупредил, что они уходят, и что вместо них придут эсэсовцы. Советовал мне спрятать подальше все ценное, называя эсэсовцев разбойниками».

Но чаще бывали иные рассказы. В другой деревне плачущий грудной ребенок мешал спать немецким солдатам. Они пронзили его штыком в колыбели, а рыдающую мать выгнали из избы на мороз раздетую. Заперли дверь и спокойно заснули. Особенно зверствовали финны, как бы мстя за поражение в предшествующей войне. Они относились к населению гораздо хуже, чем немцы.

Через несколько дней немцы стали переходить у обороне, цепляясь за каждый населенный пункт и бросаясь в контратаки. На нашем участке они даже потеснили наши передовые части и временно захватили деревню, где был развернут наш полевой госпиталь. Отходя под нашим нажимом, немцы сожгли деревню вместе с госпиталем и тяжелоранеными. Мы вошли в деревню, когда она уже пылала. Вид заживо сожженных раненых был ужасен, и это еще больше усиливало нашу ненависть к захватчикам.

Здесь убили одного младшего лейтенанта нашего полка, симпатичного и веселого молодого человека.

Он всегда рвался вперед и кипел такой энергией, что казалось ошибкой известие о его гибели. Осколок мины оборвал его жизнь, и он лежал в снегу, завернутый узлом в окровавленную плащ-палатку таким маленьким и нелепым свертком. К сожалению, я забыл, как его звали.

В одной занятой нами деревне около дома, где мы остановились, лежал труп убитого немецкого солдата. Мои солдаты вытащили из его карманов пачку фотоснимков и принесли мне. На снимках этот завоеватель был изображен в веселой компании за распитием пива, среди танцующих, в семейном кругу и т.п. Снимки были хорошего качества, на прекрасной плотной бумаге с рифлеными краями. Но смотреть их было противно.

Когда мы входили в эту деревню, то неожиданно попали под минометный огонь. Люди разбежались под защиту строений, а бедные лошади в упряжках орудий и зарядных ящиков остались стоять посреди улицы под разрывами. Это было с нашей стороны ужасно. Ведь лошади наравне с нами несли все тяготы войны и были нашими друзьями. К счастью, обстрел быстро прекратился, и никто не пострадал.

Заняв Калинин и преследуя немцев далее, мы двигались с боями вдоль Волги на юго-запад и заняли город старицу. Но из Ржева, к которому мы подошли, выбить немцев не удалось. Наши части, обогнув не взятый Ржев с западной стороны, устремились дальше на юг, заходя в тыл немецким войскам между Белым, Ярцевым и Олениным. Этот «заход» совершила наша 39ая армия и 11й кавалерийский корпус. В книге маршала Жукова «Воспоминания и размышления» (Москва 1972) между страницами 356-357 помещена карта, где красными стрелками показан этот марш. А синими стрелками показано, как немцы, запустив войска себе в тыл, отрезали проход, «зашив мешок». Показано также, что вскоре был пробит небольшой выход из «мешка» через Нелидово на Адриаполь. Через этот проход удавалось как-то снабжать нас, оказавшихся в окружении. Интересно отметить, что не только не препятствовали нашему заходу к ним в тыл, но и способствовали этому. Они оставили свободным проход между деревнями Ножкино и Кокошкино. Ночью, когда мы входили в эту «пасть», было видно, как с двух сторон от нас немцы пускали ракеты, как бы сообщая друг другу, что они на страже у ворот, и пока все в порядке. Как тут не вспомнить пословицу: «Что выгодно врагу, то не выгодно нам». Так оно впоследствии и получилось.

1942 г.

Этот поход в тыл к немцам был очень тяжелым. Двигались мы снежными, морозными ночами. На день останавливались в деревнях, пряча орудия и лошадей в сараях, а людей в избах. И измученные пытались уснуть, сидя в холоде и тесноте, в то время, как немецкие самолеты с ревом проносилась над крышами изб, бросая бомбы и обстреливая из пулеметов. После очередного разрыва бомбы кто-нибудь из солдат выбегал посмотреть и, возвратившись, рассказывал, как и какую избу разворотило. А ведь все избы были забиты солдатами. И мы ждали, когда наступит четыре часа дня, начнет темнеть, и самолеты уберутся восвояси. Наших самолетов мы не видели, а немецкие ходили по нашим головам и безобразничали, как хотели.

Помню один из таких ужасных дней. В избе, где мы пережидали светлое время, при каждом разрыве бомбы падала на нас железная дымовая труба от холодной печурки. Ее с проклятиями водружали на место, но при следующем разрыве она вновь падала на нас. Случайно запомнились названия некоторых деревень, где все это происходило: Щукино, Сверкушино. Это было уже, кажется, в Смоленской области.

В одной из деревень, где мы остановились, пушки поставили в сугробах у околицы крайней избы, где поместились сами. Дальше, в заснеженном овраге, расположилась наша пехота, которую мы поддерживали. Пушки замаскировали белыми простынями. И весь день нас бомбили и обстреливали немецкие самолеты. Деревня была покинута жителями. Свое имущество они спрятали в сундуки и ящики, которые закопали от немцев в сугробах снега. В избе было пусто и холодно. Я нашел только одну растрепанную книжку. Это было литературное приложение к журналу «Нива» конца прошлого века (а может быть, начала этого). Там была статья об авиационной выставке в Париже, где с восторгом предсказывалась великая будущность авиации на благо человечеству. Чтение этой статьи прерывалось периодическими бомбежками и обстрелом нас с самолетов. Приходилось бросать чтение и вставать под защиту русской печки. Горестно при этом думал я о «благе человечеству», которое пришло с развитием авиации, черт бы ее взял!

В эту зиму на одной из позиций я со своими двумя пушками держал под обстрелом дорогу, отрезок, который находился в расположении противника, но был хорошо нам виден. Мы каждый раз туда били, как только на нем что-либо показывалось. И должно быть, сильно досаждали немцам. Орудия мы замаскировали валами из снега, а для себя натянули палатки под деревьями. Рыть землянки было трудно, земля была, как железо. К тому же позиция была явно временная, и мы ожидали переброски на другой участок. После одной из наших стрельб над нами стал крутиться немецкий самолет. Я приказал солдатам рассредоточиться в находящийся сзади нас лес и укрыться. И правильно сделал, потому что самолет начал бросать на нас бомбы. К счастью, они были небольшого калибра, и никто из нас не пострадал, а в орудия бомбы не попали. Оказывается, налет на нас был не случайным. В момент налета противник провозил по дороге какой-то важный транспорт.

Одно время наша огневая позиция располагалась километрах в 10ти юго-западнее Ржева, который был в руках немцев. Однажды партизаны сообщили нашей разведке, что на товарную станцию Ржева прибыли составы с минами и снарядами. Комбат позвонил мне на батарею, прося срочно подготовить данные и открыть огонь. К счастью, у меня была трофейная карта местности. Я отдал приказ подготовиться к стрельбе, а сам наложил на карту целлулоидный угломер с масштабной линейкой, соединил на карте прямой линией батарею с товарной станцией и получил требуемый угломер и прицел. Конечно, при таком большом расстоянии стрельбы надо былоуесть и метеорологические данные, но у меня их не было. Я впервые стрелял на такое большое расстояние. Стволы орудий поднялись очень высоко, и «огонь», еще и еще «огонь». Вскоре партизаны доложили нашей разведке, а разведка — мне, что попадание было точным, что прибывшие составы взрываются и горят. Жаль, снарядов было мало, надо было бы еще долбить и долбить.

В этом проклятом кольце окружения кормили нас прескверно и нерегулярно. Солдаты вырывали из-под снега картошку, которую крестьяне не успели убрать осенью. Она была полусгнившая и мерзлая. Когда оттаивала, становилась жидкой, из этой перемешанной массы пекли на железной печке лепешки. Пока они были горячие, их можно было есть. Выкапывали из-под снега павших осенью лошадей, отрубали им ноги и из них приготовляли студень. Мучило нас также и отсутствие соли. Даже суп из тыла нам привозили несоленый. Немцы прекрасно знали о нашей беде и подчас кричали нашим пехотинцам из своих окопов: «Русский, русский, спой «Катушу», соли дам!»

Этой зимой в нашу батарею был назначен командиром первого взвода некто Хохлов. А я командовал вторым взводом. Хохлов был разбитной дядя с большими усами, торчащими в разные стороны. На гражданке он был начальником гаража, крикун, хват и хвалюшка. Отношения у меня с ним не сложились. Не долго он у нас пробыл. Однажды батарею было приказано перебросить на другой участок фронта. Выехали днем, впереди первый взвод, за ним второй. Засекла нас немецкая авиация. Тяжелые бомбардировщики были не страшны — малые цели они бомбить не станут. Но, видимо, они радировали на свой аэродром, что в таком-то квадрате передвигается батарея. И над нами появилась «рама» — разведывательный самолет. Я предупредил Хохлова, что сейчас могут появиться истребители, и нам надо временно укрыться. Но он презрительно фыркнул, сказал, что не надо трусить, и продолжил движение. Я приказал своему взводу свернуть с дороги и заехать в какие-то большие пустые сараи, что стояли сбоку. Переждали немного. Зимою рано темнеет, и с четырех часов немцы перестают летать. В четыре часа дня мы и двинулись дальше. Когда приехали на заданный участок, то узнали, что первый взвод попал под огонь немецких истребителей, побито часть людей, кони, а сам Хохлов убит. Через день мы хоронили Хохлова. Гроба не было, он был завернут в плащ-палатку, только его лицо с замерзшими торчащими усами было открыто. Шинели, полушубки и валенки было приказано снимать с мертвых. Дали салют из орудий в сторону противника и закидали яму мерзлыми комьями земли. Глупо погиб Хохлов. Ведь не было нужды так спешить. И оставшиеся в живых солдаты первого взвода поминали его недобрым словом.

В первый период войны убитых хоронили поскорее, кое-как, без помпы, не до этого было. После я узнал, что во втором периоде войны похороны погибших стали обставлять торжественно. А офицером хоронили обязательно с музыкой. Впрочем, утешение небольшое. Уже после войны один из сотрудников нашего проектного института рассказал мне, как он остался целым и невредимым на войне. Он играл на флейте, и его из пехоты взяли в такой погребальный оркестр.

Отношения у меня с моими солдатами, и скажу, не хвалясь, что солдаты меня любили. В голодные периоды, если доставали что-нибудь съестное, то обязательно меня угощали. Фронт — не тыл и не военная служба в мирное время. Здесь офицер переносит с солдатами все тяготы войны, вместе спит, вместе подвергается опасности ранения и смерти. Но в этих условиях офицер должен оставаться начальником, показывать пример выполнения долга, принимать решения, отдавать приказания и следить за их выполнением.

Но в семье не без урода. Попал в мой взвод хулиганский парень. Всем недоволен, недисциплинированный, своевольный. А фронте он вообразил, что если у него в руках заряженная винтовка, то ему все можно. Долго я с ним бился. Как-то во время боевых стрельб, когда все напряжено, когда все команды надо выполнять быстро и точно, он начал волынить, а то и совсем не выполнять моих команд. Я не сдержался и крикнул, что застрелю его. В ответ он пробормотал, что у него самого «рука не дрогнет». После окончания стрельб я написал докладную записку комбату с требованием убрать от меня этого солдата и отослал записку с нарочным. Через два дня поступил приказ их штаба полка о переводе этого типа в пехоту. Как-то потом мои солдаты встретили его, и он просил передать их мне «благодарность» за то, что он хорошо устроился в пехоте. Но и мы без него «хорошо устроились».

На войне рядом со смертью, и подчас играя с ней, люди находят время и для забав. На нашей стороне фронта стояла деревянная тригонометрическая вышка, с которой просматривалось расположение противника. Но немцы не давали подниматься туда наблюдателю, обстреливая вышку минометным огнем. Придумали шутку. Ночью на вышке укрепили оборотный блок, через который пропустили веревку. Другой конец веревки отвели на расстояние в укрытие. Днем при помощи веревки стали периодически поднимать на вышку куклу, одетую в солдатскую шинель. Это вызывало бешеную стрельбу противника, заставляя его впустую расходовать мины. Все это продолжалось долго, и немцы не догадывались, что их надувают. В конце концов, вышка была разрушена минами, и забава кончилась.

Война породила много шуток и поговорок. Так среди офицеров можно было услышать: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Или: «Мне все равно: что на войне, что дома. Дома даже лучше». Зародилась и поговорка, все оправдывающая: » Война все спишет». Ею особенно пользовались девушки, попавшие на фронт, для оправдания своего безнравственного поведения.

В январе 1942 года в условиях боев в окружении я был принят в кандидаты партии. Рекомендации мне дали политрук нашей батареи и комиссар полка.

Старшим по батарее, т.е. заместителем командира батареи, был Николаев, тоже резервист, инженер Теплостроя. Был он хороший парень и начальства из себя не строил. Однажды зимой на передовой линии на опушке леса мы с ним выбирали огневую позицию, т.е. место, куда поставить орудия. Противник заметил нас и открыл огонь. Видимо, стреляли из танка и прямой наводкой, потому что огонь был не по навесной траектории, при которой можно по звуку определить, где примерно упадет снаряд. Снаряды летели почти параллельно земле со страшным свистом. Где укрыться? Увидели какую-то яму и бросились туда. Оказалось, что это была братская могила наших солдат, уже заполненная замерзшими трупами почти до верха, но не засыпанная землей. Мы легли на трупы. Мертвые спасали живых. Через некоторое время обстрел прекратился. Видимо, танк потерял нас из виду и ушел. Мы с Николаевым вылезли из могилы, смеясь, что залезли к мертвецам несколько преждевременно. Хотя смешного было мало. Но человек привыкает к обстоятельствам. Вскоре Николаев действительно погиб, и мы даже не могли его похоронить, потому что он «остался за линией фронта». Но об этом несколько позже.

Одни события этой ужасной зимы 1941-42 года особенно запомнились. Под давлением противника мы отошли из какой-то деревни и, пройдя большую поляну, остановились на опушке леса. Орудия я навел на оставленную деревню. В деревне еще была наша пехота, но и она отходила. По снежной дороге из деревни в лес проходили группы пехотинцев. Они шли мимо нас дальше, не останавливаясь в лесу. В это время появился какой-то майор. Сказал мне, что он проверяющий из штаба дивизии. Я отрапортовал и думал, что на этом все кончится. Но майор строгим тоном экзаменатора стал задавать мне вопросы: что я буду делать, когда появится противник; сколько у меня снарядов, сколько людей и проч. Момент был напряженный, надо было готовиться к стрельбе, а майор все не отставал. Между тем отход пехоты из деревни прекратился, по ближайшей к нам окраине деревни немцы стали бить минами. Вдруг над деревней со стороны противника поднялись две зеленые ракеты. Немцы все время пользовались ракетной сигнализацией, в то время, как у нас ракет не было. «Что значит этот сигнал? — спросил майор. Откуда я мог знать? Немцы все время меняли значение сигнальных ракет. Однако я сделал понимающее лицо и важно отчеканил: «Перенос огня на опушку леса». Майор вдруг метнулся от меня в сторону и исчез. Больше я его никогда не видел. Удачно получилось!

Вскоре у нам по дороге из деревни вышли еще несколько наших солдат. Когда они подошли к нам, я спросил их, остались ли наши в деревне, вс и отошли. «Все ушли, немец занял деревню, мы последние, прикрывали отход». Я стал смотреть в бинокль. На открытом чердаке в крайней и ближайшей к нам избе можно было различить фигурки каких-то людей. «Видимо, немецкая разведка,» — подумал я и сам навел орудие на избу. Скомандовал «огонь», орудие грохнуло, снаряд со свистом удалился, и крыша избы взлетела в воздух. «Второе, огонь!» — крикнул я, но в ту же секунду увидел, как сверху избы посыпалось несколько фигурок в наших, серых, шинелях. «Стой!» — закричал я. Выстрел второго орудия удалось задержать. Несколько наших солдат, пригибаясь между сугробами, бежали по дороге из деревни к нам. Когда они подошли, я спросил, как будто равнодушно: «Ну, что там, товарищи?» «Да мы из разведки стрелкового полка, отходили последними. Наблюдали с чердака, а немец, видно, нас заметил. Как ударит миною, так вся крыша и взлетела!» «зацепило кого-нибудь?» — спросил я с замиранием сердца. «Нет, только крышу снесло», — и прошли. От сердца отлегло. У Твардовского в его «Теркине» есть фраза: «На войне и так бывает — заезжают по своим».

Я стал крутить ручку полевого телефона. Вызвал капитана Коробова, командира дивизиона. Доложил обстановку. Сказал, что противник занял деревню, что пехота ушла, и что я один с десятком солдат и двумя орудиями стою перед деревней на опушке, и что снарядов мало. Берегу их на время, когда начнут наступать. Коробов ответил: «Без приказа не отходить». (Что он мог сказать другого?) Обещал, что будет связываться с командованием стрелкового полка, и что пехота вернется. Но не вернулась. Вечерело, наступала ночь.

Солдаты говорили мне: «Товарищ старший лейтенант, пехота ушла, мы остались одни, нас мало, утром нас быстро сомнут и уничтожат. Снарядов у нас мало. Надо отходить». Я отвечал, что без приказа мы отойти не можем, и что пехота должна вернуться. Ночь прошла тревожно. Мы не спали, сидя на снарядных ящиках. Мерзли. Костер нельзя было развести. Наконец наступил сумрачный рассвет. Мы по-прежнему оставались одни, пехота не пришла. Я пытался связаться по телефону с командиром батареи или с командиром дивизиона. Но телефон молчал. Утром немцы вышли из деревни, и я видел в бинокль, как они на огородах начали развертывать минометные позиции, готовясь к артподготовке. Слышался гул танковых моторов, но самих танков не было видно. Мы навели орудия на деревню и начали стрелять. Но едва сделали несколько выстрелов, как неожиданно сбоку, слева от нас, на опушке на нас наехали танки, давя нас и орудия. И целая орда автоматчиков соскочила с танков и, прикрываясь танковой броней, открыла по нам автоматный огонь. Отстреливаясь, мы стали отходить вглубь леса.

Оторвавшись от немцев, я собрал в группу оставшихся солдат и повел их через лес к следующей деревне. Едва мы вышли из леса на противоположную опушку, как на нас спикировали два немецких самолета и обстреляли пулеметным огнем. Но после пережитого мы почти не обратили на них внимания. К счастью, при этом никто не пострадал. Опушка леса нас спасла.

Командир дивизиона молча выслушал мой доклад. Он знал, что пехота к нам не вернулась, и что, не дав приказ на отход, он оставляет нас на съедение немцам. Общее положение было тяжелое. Пехота была деморализована и отступала. Видимо, управление ею было потеряно. Солдаты были голодные, обмороженные, не выспавшиеся и злые. Немцы давили нас танками, бомбили с самолетов. А у нас не было ни танков, ни самолетов, ни зениток. Патронов и снарядов было в обрез.

Мы собрались в штабе дивизиона, в какой-то холодной избушке. Тут был и командир дивизиона, и штабные работники, и связисты с радиостанцией. Настроение у всех было подавленное. Казалось, все гибнет. Все отступали, но куда? Мы ведь и так были в кольце. Ночью забылись тяжелым сном, голодные, кутаясь в шинели, лежа на полу нетопленой избы, дрожа от холода. Утром было еще темно, когда в шесть утра связист включил радио. И вдруг: «Говорит Москва», — и бодрые звуки интернационала. Нет, врут немецкие листовки, Москва не сдана, еще не все погибло, страна живет, воюет, сопротивляется нашествию. Как это ободрило нас, как подняло настроение!

Утром командир дивизиона сказал мне: «Пока ты без пушек, поезжай в тыл по колхозам. Постарайся купить несколько мешков картошки и овса для лошадей. О хлебе уж не прошу, его не достанешь. Деньги сейчас тебе соберем. Не скупись, плати, сколько запросят. Но пустой не возвращайся, иначе мы здесь все подохнем с голода. А вернешься обратно, примешь четвертый взвод. Там командира вчера убило». И с помощником старшины, на санях, запряженных тощей лошадкой, мы покатили.

Все же купили картошки и овса и даже немного печеного хлеба, уговаривая председателей колхозов. Возвратились через несколько дней. Увы, наши опять отошли сбоями и потерями. Погиб и Николаев. Его тяжело ранило, а подобрать в горячке боя не успели. Последним уходил старшина, уползая по снежной дороге, но и он Николаева не видел. У меня был адрес семьи Николаева (мы все на всякий случай обменялись адресами), и через месяц после его гибели я решил написать его жене. В письме в замаскированной форме я сообщал, что может быть, Николаев жив и остался «за линией фронта». Прямо написать, что, может быть, он, раненый, попал в плен, в то время было нельзя. Могли даже репрессировать семью. Письмо я начал так: «Вот теперь, когда Ваше горе немного улеглось…» Но оказывается, она еще не получала официального извещения, и мое письмо об этом несчастье пришло первым. Она не поверила. Но потом, после официальной «похоронки», прислала мне отчаянное письмо, в котором даже просила, чтобы после войны я был бы приемным отцом ее сыну, и проч. Я опять написал ей, чтобы поддержать надежду на то, что, может быть, ее муж и жив. Этому мне самому хотелось верить. А насчет «приемного отцовства» я написал, что этот вопрос надо решать после войны, в том случае, если я сам останусь жив, что весьма сомнительно. Больше она мне не писала.

Кольцо окружения за Ржевом медленно сжималось. Противник все давил и давил. Однажды командир дивизиона вдруг решил поставить меня с одним орудием и десятком солдат моего взвода прикрывать отход наших войск. Это было на краю какой-то деревни, во время общего «драпа». Перед уходом командир дивизиона сказал мне: «Ну, Лукинов, оставайся, бей до последнего прямого наводкой и прощай». А потом обернувшись к своей свите: «А телефон у него возьмите. У нас их мало осталось». По уставу я не мог отходить, хоть и последним, без приказа, который мог получить только по телефону. Таким образом, меня заранее лишали возможности получить разрешение на отход. Я разозлился: «Не отдам телефона!» И не отдал. не слишком приятно, когда с тобою, еще живым, прощается начальство, как с мертвым. Но приказ есть приказ, хотя и обрекающий тебя на смертельное дело. А может быть, и надо было бы отдать телефон, ведь все равно с того света по телефону поговоришь. Но вот пехота справа и слева мимо нас ушла. Я со своими солдатами остался на самой что ни на есть передовой линии. Навел орудие на ближайший пригорок, откуда по дороге должен был показаться противник. Зарядили орудие гранатой и, как только увидели немцев, начали по ним бить. Но снарядов было мало, и тратить их все было нельзя. Противник быстро ответил, сначала беспорядочным минометным огнем, который затем стал точнее. Мины стали рваться впереди, сбоку и сзади нас. Нас явно стали брать «в вилку». Мои ребята смотрели на меня, ожидая приказа. Медлить было нельзя. Я крикнул: «Передки на батарею!» Конную упряжку с передками ребята, видимо, заранее подвели к соседнему сараю, потому что она мигом явилась. Подцепили орудие за хобот, и ходу. Захватили оставшиеся снаряды и телефонный аппарат, даже не успев отцепить от него провод. Как только отошли, по месту, где стояло наше орудие и мы, с воем начали рваться немецкие мины. Едва успели уйти. Миновали деревню, вышли в открытое поле. Хорошо, что вечерело, и немецкие самолеты уже не разбойничали. Вскоре показалась и следующая деревня, где наши войска остановились. В крайних избах какой-то командир организовал из пехоты линию обороны. Но было видно, что солдаты неохотно подчинялись приказам, были усталые и голодные. Въехали в деревню. На крыльце одной избы стоял командир дивизиона. Мою стрельбу он, конечно, слышал. Он не стал ожидать моего доклада, а сам сказал: «Жив, Лукинов? Ну, хорошо, что вырвался и вытащил орудие». В этих словах и по их тону чувствовалось, что его немного грызла совесть, что он и меня, и моих солдат обрек на смерть, и что наше появление его как-то успокоило.

В эту тяжелую зиму 1941-42 года со мною было еще одно не слишком приятное происшествие. Как-то после походов и боев выдалась относительно спокойная ночь. За предшествующие дни мы измотались, изголодались и, несмотря на мороз, повалились спать, где, кто мог. Кто на снарядных ящиках, кто, постелив сено или коноплю, прямо на снег. Я лег в маленькой палаточке из двух плащ-палаток на охапку сена. Костер разводить было нельзя. Немцы были рядом. Вероятно, заснул и усталый дежурный телефонист. И вот ночью из штаба полка по телефону стали звонить нам на батарею. Никто не отвечал. Тогда из штаба приехал какой-то капитан, уж не помню, как его звали, и в какой он был должности. Часовой показал мою палатку. Капитан грубо растолкал меня. «Спишь? — зашипел капитан. — А вот он не спит», — и показал на «ничейную полосу» земли, идущую вдоль линии фронта. Она а была совсем рядом, метрах в двухстах. Там одна за другой поднимались осветительные ракеты, которые бросали немцы. Внезапно капитан размахнулся, желая меня ударить. Кровь бросилась мне в голову. Я сделал шаг назад и стал инстинктивно вытаскивать пистолет из кобуры. Тогда попятился назад и капитан. Потом грязно обругал меня, издали погрозил мне кулаком и исчез. Так я не узнал, зачем звонили на батарею, и зачем приезжал этот подлец. Если бы он меня ударил, я застрелил бы его. Потом был бы полевой суд, расстрел или штрафная рота с разжалованием в солдаты. Штрафники — это ходячие мертвецы, причем временно ходячие. Поэтому хорошо, что он меня не ударил, и хорошо, что я его не застрелил. Слишком дорогая была бы плата за такого негодяя.

Господство в небе немецкой авиации, которая буквально висела над нами все светлое время дня, заставляла нас придавать большое значение маскировке. Юго-западнее Ржева, где на исходе зимы 1941-42 года располагалась наша дивизия и наш артполк, местность была безлесная. Я придумал установить свои орудия в одиноко стоящем сарае под навесом. Спереди и с боков зимою мы замаскировали пушки снеговыми сугробами, а стволы замотали белыми полотнищами. Сарай был нанесен на карте местности и располагался на перекрестии топографической сетки. Немцы, конечно, имели такую карту. Часто по утрам над нами появлялся немецкий разведывательный самолет, который по нашему сараю, как ориентиру, начинал просматривать местность, квадрат за квадратом. Причем в нашем сарае он ничего подозрительного не замечал. Но вот зима стала кончаться. Снег начал таять, разрушая нашу маскировку. Как быть? У меня в запасе было некоторое количество шнуров, парашютных строп, которые я и мои солдаты собрали еще зимой. Один из солдат, рыбак в прошлом, умел плести сети. Под его руководством мы сплели большие сети. И вот за одну весеннюю ночь мы натянули сети над орудиями сверху и с боков, а на сети набросали прошлогодний лен. Во время стрельбы мы поднимали сети, а затем их снова натягивали. Получилось удачно. Немцы нас так и не обнаружили, хотя самолет-разведчик появлялся над нами почти каждый день. И на этой позиции мы ни разу не подвергались обстрелу, и у нас не было людских потерь в то время, как другие взводы и батареи страдали от пренебрежения к маскировке.

С наступления весны 1942 года военные действия активизировались. Немцы наступали, стараясь уменьшить территорию нашего расположения, а затем и уничтожить нас. Мы оборонялись. Давя авиацией с танками, противник теснил нашу пехоту, которая днем откатывалась, а ночью, когда ни авиация, ни танки противника не действовали, снова гнала немцев и занимала оставленные днем окопы. Это очень изматывало противника, и вот однажды немцы подняли над своими окопами плакат с надписью на русском языке: «Давайте ночью спать, не будем воевать». Но силы и вооружение были на стороне противника, и он все же теснил нас.

Пехота несла большие потери, и ее старались пополнять. Среди прибывающего пополнения были и группы нацменов из Средней Азии. Видимо, их мобилизовали в отдаленных глухих районах. Они не знали русского языка или симулировали его незнание. Были недисциплинированны и явно не хотели участвовать в войне. Однажды во время весенних боев на одном участке немцы прорвали нашу оборону, и туда на помощь направили роту из этих нацменов. Они проходили мимо нашей батареи. Несмотря на приказы и крики офицеров, они шли еле-еле, не спеша, часто и совсем останавливаясь. Некоторые из них ворчали, что «курсак пропал» (т.е. живот пустой). Через некоторое время подскакал на взмыленной лошади какой-то высокий начальник и спросил, по какой дороге прошла рота. Мы указали, и он ускакал за ротой. После мы узнали, что несмотря на приказ и крики прискакавшего офицера, рота не ускорила своего движения. Тогда этот офицер собственноручно застрелил из пистолета двух самых задних солдат. Только после этого воздействия рота побежала вперед к месту прорыва. Рассказывали, что в случае ранения одного из этих нацменов остальные собирались вокруг раненого, начинали голосить и причитать. А потом толпой пытались уходить из боя для сопровождения раненого в тыл.

В этом проклятом кольце окружения, весной 1942 года положение наше еще более ухудшилось. Мы отходили с боями, хоронили товарищей, голодали, мерзли. Умирали люди, дохли кони. Почта, доставляемая по воздуху, отправлялась от нас и приходила к нам редко. Обычно я писал домой матери и по другому адресу жене в бодром тоне, чтобы не печалить их зря. Да и цензура, которая читала письма и ставила на них штампы, не пропустила бы ничего печального. Но вот как-то после очередных похорон товарищей я вдруг понял, что следующая очередь моя. Нервы сдали, я не выдержал и написал жене отчаянное письмо, в котором прощался с нею. А в конце приписал: «Если цензор не пропустит это письмо и бросит его в корзину, не позволит мне попрощаться с тобою, то пусть ему будет стыдно». Письмо дошло, но штампа цензуры на нем не было. Оно было последним, которое жена получила от меня, т.к. почта уже не действовала.

Вскоре нашу дивизию перебросили южнее по району окружения, в самый низ «мешка». Дивизия была сильно потрепана за зиму, и высокое начальство сочло необходимым отвести ее на более спокойный участок. Да, он был более спокойным, но зато самым отдаленным от «ворот», сообщающих наше окружение с «большой землей», т.е. с существующим выходом из «мешка».

В июне 1942 года я со своим взводом и двумя орудиями стоял в лесу. Впереди за лесом находились окопы нашей пехоты. Там был и наблюдательный пункт командира батареи, с которым мы были связаны телефоном. Пехоты было мало, и состояние ее оставляло желать лучшего. Стояли мы на «мертвом якоре», т.к. фактически сдвинуться с места не могли. Лошади все погибли в эту ужасную зиму от бескормицы и бомбежек. Да что лошади?! Люди пухли от голода, от плохого и недостаточного питания. Больных отправляли из нашего «мешка» пешком в госпитали на «большую землю». И им даже завидовали. Итак, лошадей не было. Достали где-то в колхозе два стареньких трактора, которые мы безуспешно старались завести. Они были неисправны. Да и горючего не было. Снарядов было мало. С «большой земли» их приносили вручную. Каждый человек нес по два 76мм снаряда: один спереди, другой сзади в мешках. Дороги были грязные, вязкие, непроходимые для транспорта. Да и был ли транспорт? Местность нами была пристрелена, и у орудий на щитах были приклеены таблицы с условными обозначениями целей и установок по ним при стрельбе. Я тренировал расчеты орудий, командуя только условные названия целей, а наводчики по таблицам устанавливали прицелы, уровни и направление стрельбы.

Четвертого июля 1942 года в 4 часа утра меня разбудил дежурный телефонист. Он кричал, передавая команду с наблюдательного пункта: «П30-Лев, П30-Лев, немецкая пехота вышла из окопов». Я вскочил, поднял людей, все бросились к орудиям. Быстро по таблицам навели и: «Огонь!», — еще, — «Огонь!» Я кричал телефонисту: «Что там передают?» Тот пожимал плечами. После первого приказания связь прервалась. Что это означало? Неужели наша пехота не выдержала и сразу откатилась? А с ней и наш наблюдательный пункт? Где комбат? Мы безуспешно жали зуммер на телефонном аппарате. Наблюдательный пункт и комбат молчали! Что делать? Немцы могли появиться здесь, на огневой позиции, с минуту на минуту. Солдаты смотрели на меня, ожидая моей команды. Я крикнул: «Разобрать и зарядить винтовки! Собрать личные вещи! Приготовиться к обороне и движению!» Двигаться, но куда? И как быть с орудиями и другой материальной частью? Я не мог бросить орудия в случае отхода, но взять с собою тоже не мог. Взорвать орудия? Но без приказа я не мог этого сделать. Может быть, это было бы преждевременно. Смущала меня и наступившая тишина. Если бы шел бой, то по звукам стрельбы можно было бы как-то ориентироваться. Но все было тихо. И эта тишина была хуже грохота боя. На случай появления противника (а он мог появиться с любой стороны) Мы заняли круговую оборону. Сколько времени прошло? Час, два или больше? Нервы были напряжены до крайности. В лесу изредка звучали одинокие выстрелы, но уже сзади нас, в тылу. И вот, наконец, прибежал связной, солдат из взвода управления батареи. Он задыхался и сначала не мог говорить. Комбат послал его, когда они уже далеко отошли вместе с пехотой. Ему пришлось долго, тайком пробираться назад, где ползком, где бегом, сквозь немцев по лесу, чтобы попасть к нам. «Передай старшему лейтенанту Лукинову, чтобы он спешно выводил людей по компасу на северо-запад на соединение с дивизионом. Пусть пробиваются лесом, потому что по дорогам уже не пройти. Пусть пробиваются». Легко сказать. Если бы комбат посла приказ об отходе раньше, то пробиваться бы не пришлось. А теперь путь к дивизиону нам уже заслонили немцы. «Что делать с орудиями? Как приказал комбат?» — » Об орудиях комбат ничего не сказал». Итак, что же делать с пушками? Я не знал общего положения на фронте. Может быть, отход на нашем участке был временным, и мы должны были сюда вернуться? Поэтому мы только откатили орудия в лесную чащу и замаскировали их. Пачку писем от жены, матери и сестер (такие дорогие мне письма) я сунул под большую болотную кочку. Не хотел, чтобы в случае моей гибели эти письма читали чужие люди. Потом собрал солдат в один отряд и повел их по компасу на северо-запад через лес. Я шел впереди со связным, держа в правой руке пистолет, а в левой компас. За мной цепочкой шли солдаты. Шествие замыкали два солдата, которые вели корову. Была у нас на батарее маленькая коровенка, которую мы, офицеры, купили в складчину, чтобы иметь прибавку молока к нашему скромному рациону. И вот в одном месте в лесу, сбоку, слева, нас внезапно обстреляли немецкие автоматчики. Солдаты ответили стрельбой из винтовок. Но ввязываться в бой нам было совсем ни к чему. Нам надо было скорее прорываться. Поэтому я крикнул: «Скорее, вперед, за мной!» И быстро повел отряд дальше. Автоматчики замолкли и отстали. Оказывается, когда началась перестрелка, солдаты, которые вели корову, бросили ее и побежали вперед к основному отряду. А немцы, увидев корову, прекратили стрельбу и кинулись ее схватить, оставив нас в покое. Так, пожертвовав коровой, мы миновали немецкий заслон.

Через некоторое время, побродив по лесу, нам все же посчастливилось найти место сбора нашего полка, или вернее того, что от него осталось. Здесь собрались далеко не все солдаты и офицеры, а только те, кто прорвался сквозь немецкие заслоны и кто нашел дорогу на этот сборный пункт. Артполк без пушек, с солдатами, вооруженными только винтовками. Здесь мне удалось достать кое-какое продовольствие и накормить своих людей. Кажется, это было в последний раз.

Люди стали группироваться по дивизионам вокруг своего начальства. Получилось как бы два отряда. Старшим по званию был какой-то важный и толстый майор. Офицеры, полагая, что он должен возглавить полк, обращались к нему за распоряжениями. Но он нервничал, ругался матом и ничего не предпринимал по организации отрядов и выхода из окружения. Около него вертелась, его от себя не отпуская, какая-то медсестра. Говорили, что это была его ППЖ, т.е. «полевая походная жена».

Здесь мы узнали новости, которые нас мало обрадовали. Высокое начальство, наконец, поняло бесплодность и опасность нахождения наших войск в окружении. Был разработан секретный план эвакуации, по которому в первую очередь должны были вывести госпитали, женский персонал, тыловые части. Из строевых частей намечалось вывести нашу 252ую дивизию, которая за зиму была потрепана более других частей и к тому же находилась в самой глубине «мешка». Был ли этот план превращен в приказ или нет — неизвестно. Во всяком случае, мы о нем не знали. Однако противник узнал о плане эвакуации раньше нас и в первых числах июля 1942 года начал бои, закрывая нашим войскам выход из окружения. И вскоре действительно закрыл его. Некоторые части, стоящие у входа, успели прорваться, так же как и часть некоторого «догадливого» начальства. Основная же масса 39й Армии, часть 22й Армии и 11й кавкорпус оказались в полном окружении. Одновременно противник стал активно сжимать кольцо окружения. Теперь стало ясно, почему майор так нервничал. Положение действительно было паршивым. Это чувствовали все. Начались разговоры, что такой большой громадой мы не пробьемся, что выходить из окружения возможно только мелкими группами. Кое-кого из офицеров уже не было видно. Куда они делись? Или погибли, или же предпочли «мелкие группы»? А что такое «мелкие группы»? Это значит, «спасайся кто, как может». Дисциплина явно падала. Двинулись в поход в северном направлении. Впереди первый дивизион, за ним мы, второй. Шли лесами, т.к. дороги и деревни были уже заняты немцами. Когда натыкались на немецкие посты, то, отстреливаясь, обходили их. В одном месте, при переходе из одного леса в другой, дорогу нам преградил немецкий танк, обстрелявший нас из орудия. Пришлось отойти в какой-то овраг. Ночевали в лесу, а утром опять в поход.

Однажды мы проходили мимо госпиталя. Видимо, его пытались эвакуировать. Тяжелораненые, обмотанные бинтами, лежали рядами прямо на траве. Их было много. Возле них суетились две-три медицинские сестрички. Видя, что мы проходим мимо, раненые нас матерно ругали, упрекая, что мы якобы бросаем их на растерзание немцам. Мы отвечали, что идем прорывать кольцо окружения, в том числе и для них. Но раненые не верили и продолжали материть и проклинать нас. Наше положение было тяжелым, но участь несчастных раненых была еще хуже. Мы хоть были на ногах и с оружием в руках. А они лежали беспомощные, полуживые, бессильные как-либо повлиять на свою судьбу. Почему их не вывезли из окружения, когда еще существовал проход? Может, отсутствовал транспорт? Легко раненых, больных и разных истощенных дистрофиков раньше отправляли пешим ходом. Я сам видел одну такую группу. Какая участь постигла этих несчастных тяжелораненых, я не знаю. Вероятно, она была очень печальной.

Какой-то отряд противника стал преследовать и догнал нас в лесу. Нам пришлось развернуться в цепь, залечь и открыть ответный огонь из винтовок. Немцы вели себя нахально. Чтобы вынудить нас к отходу, они засылали к нам в тыл автоматчика, который начал обстреливать нас в спину. Когда мы дали залп назад, он сразу замолк и исчез. Потом мы опять отошли, вели перестрелку с противником на оборонительном рубеже «Ухваловские высоты» близ реки Обши.

Здесь я случайно избежал гибели. Желая ориентироваться в местности, я поднялся на небольшую лесистую возвышенность и стал осматриваться. Какой-то немец увидел меня и дал по мне очередь из автомата. Меня спас ствол дерева, за который я в тот момент случайно наклонился. Но все же одна из пуль, ударившись о ствол дерева, разлетелась свинцовыми брызгами, которые поранили мне лицо. Видимо, этот подлец немец стрелял разрывными пулями. Я извлек эти свинцовые капли, впившиеся неглубоко в кожу, а затем остановил кровь. Понял, что надо быть осторожнее.

Отряды 4й и 5й батарей занимали правый фланг обороны. Остальные отряды дивизиона располагались левее по Ухваловским высотам. Мы вели перестрелку. Вдруг противник стал обстреливать нас не только с фронта, но и с левого фланга. Оказывается, левая часть нашего отряда давно отошла, нас не предупредив, и мы потеряли с ними связь. Вот ужасный результат падения дисциплины (и отсутствия общего командования), когда каждый начальник начинает думать только о себе и своих. Пришлось отходить и нам, т.к. противник уже стал заходить к нам в тыл. Так мы отстали от полка и были предоставлены сами себе. Ужасное чувство оторванности и обреченности охватило нас. Людей 4й батареи возглавлял я, а 6й батареи — старший лейтенант Борис Смирнов. Пошли дальше самостоятельно.

1942 г. Плен

Как долго меня вели, я уж не помню. Моих спутников солдат уже не было. Их увели куда-то в другую сторону, и я их больше не видел. Привели в другую деревню. Как я узнал потом, она называлась Разбойня — подходящее название. Возле деревни, на поляне, стояли ряды палаток какой-то немецкой воинской части.

Солдаты привели меня (а вернее, притащили) в какую-то палатку, вероятно, помещение штаба, где стоял большой стол и скамейки. Сняли с меня шинель, снаряжение, вывернули из карманов все содержимое и все это положили на стол. Пришли немецкие офицеры. Сначала внимательно пересмотрели все отобранные у меня вещи, документы, фотографии. К счастью, кандидатская карточка и удостоверение с номером полка у меня были спрятаны за подкладкой сапога, и их не нашли. Потом один из офицеров на плохом русском языке, часто переходя на немецкий, стал меня допрашивать. Первым был вопрос, не комиссар ли я. Для подтверждения моего отрицания тщательно осмотрели рукава моей гимнастерки в тех местах, где политсостав носит пришитые звезды. Не было ли там раньше звезд, и не сорвал ли я их? Потом спрашивали, не член ли я Коминтерна; кадровый ли я офицер или призван из резерва; какой национальности; чисто ли я русский; где находится генерал, командир дивизии. Откуда я мог это знать? На вопросы я еле отвечал, голова от слабости у меня кружилась. С любопытством смотрели мои фотографии. Их внимание привлек снимок жены у окна. Я сказал, что это снято в моей квартире в Москве. Тогда спросили с издевкой: «Это единственное окно в вашей квартире?» Я ответил, что есть и еще окна. Отобрали все снаряжение, ремни, пистолет с кобурой, полевую сумку, компас. После допроса меня отвели в какое-то место, где окруженные колючей проволокой стояли жалкие шалаши, сооруженные из ящиков и листов ржавого железа. Здесь жили русские пленные солдаты, обслуживающие эту немецкую воинскую часть. Эти солдаты встретили меня очень радушно. Сходили на немецкую кухню и принесли для меня котелок каши и кусок хлеба. Они же предупредили меня, чтобы я был осторожен. Здесь есть один немец, который выискивает среди пленных евреев или тех, кто хоть похож на евреев, уводит их в лес и убивает. Остальные немцы относятся у нему неприязненно, но и не мешают ему палачествовать. Оказывается, обо мне он уже справлялся у пленных солдат, т.к. мои темные волосы показались ему подозрительными. Но ребята уверили его, что я русский. Вскоре этот негодяй увидел меня через проволоку и стал задавать мне провокационные вопросы. Я еле от него отвязался.

Спасибо русским пленным солдатам, которые накормили меня и на ночь устроили постель в одном из шалашей. На утро следующего дня я проснулся, сначала не понимая, где я нахожусь. Но боль во всем теле от побоев напомнила мне о вчерашних трагических событиях — я в плену! Моих гостеприимных хозяев, пленных солдат, рано утром увели куда-то на работу. Но они не забыли оставить мне котелок с едой и кусок хлеба. Спасибо, товарищи!

Сквозь колючую проволоку был виден немецкий лагерь. Красивые палатки стояли идеально ровными линиями. Перед палатками были цветники, и около входов в палатки лежали рядами металлические каски. Были развешены какие-то цветные эмблемы и флаги. Как будто это было не на войне, а в лагерях мирного времени. И никакой маскировки. Такую спокойную жизнь немцы могли себе устроить только потому, что на этом участке фронта у нас не было авиации, не было танков, и мы с небольшими силами находились в окружении. Вся эта показная красивость была глубоко чужда окружающей ее русской природе: лесу, полям, деревенским избам. И казалось, что весь этот «немецкий порядок», так насильственно пришедший к нам, долго здесь удержаться не может.

Вскоре меня присоединили к проходящей мимо партии пленных и повели дальше на запад. Перед уходом я случайно увидел одного из немецких офицеров, который допрашивал меня вчера. На его боку была прицеплена моя любимая полевая сумка из толстой желтой кожи, которую я купил в Москве, в военторге. Что делать? Я находился в таком положении, когда любой немец мог не только отобрать у меня все, что ему понравится, но и саму жизнь. Надо заметить, что немцы вообще охотились за советскими кожаными полевыми сумками. Особенно в этом отношении старались подлецы-полицаи, чтобы выслужиться перед своими немецкими хозяевами.

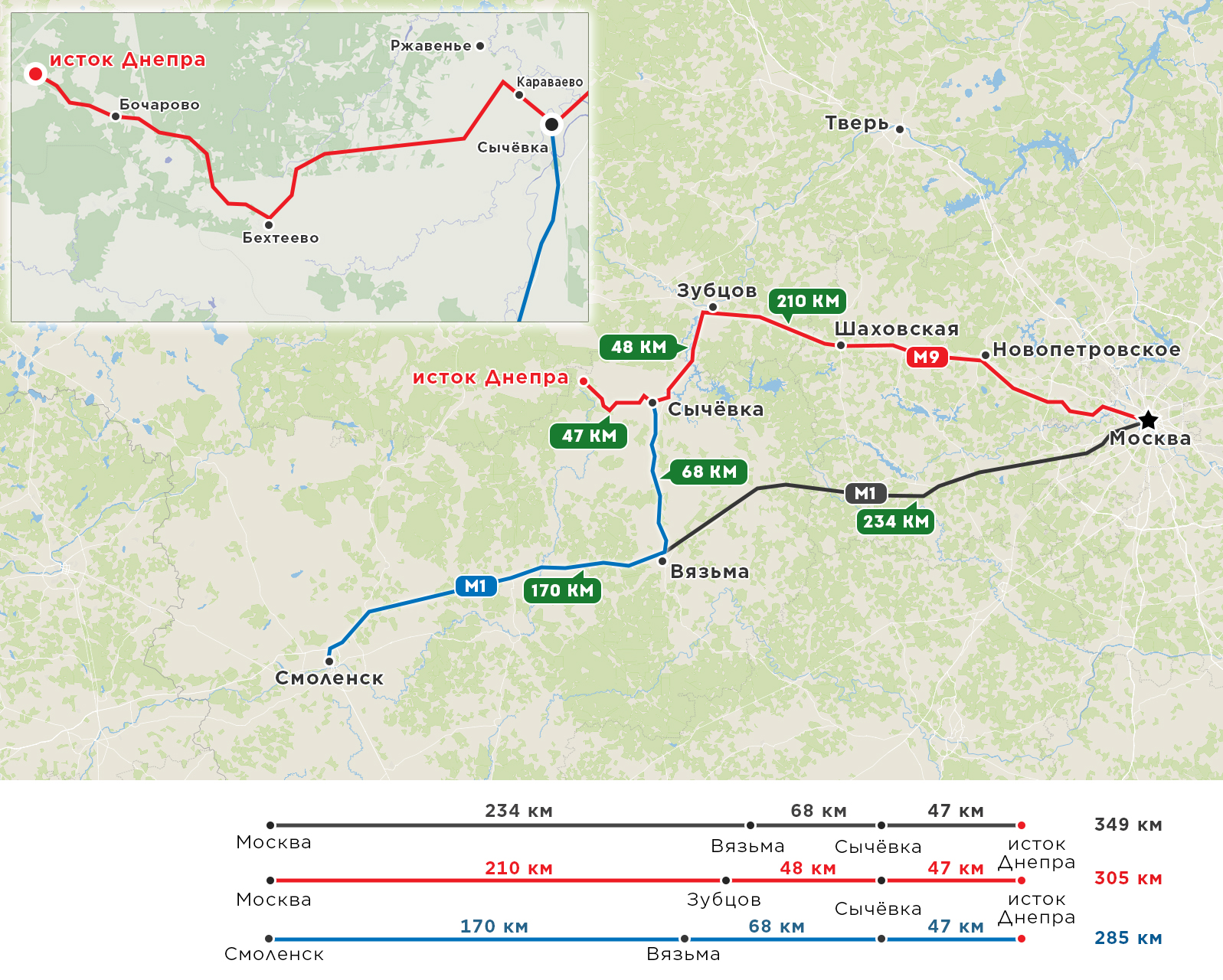

Итак, плен. Нас вели под конвоем. Тот, кто был ранен или истощен и не мог идти, не отставая, тот подвергался опасности быть расстрелянным. Кое-где, по обочинам дорог, в канавах, лежали гниющие трупы советских солдат. Еще хорошо, что это было летом. А вот попавшие в плен зимою рассказывали, что по дороге немцы разували пленных, снимая с них валенки. Сбивали человека с ног и лежащего разували. Товарищи совали разутому какие-нибудь тряпки, чтобы он мог замотать ноги. Но это было не надолго. Этот человек начинал замерзать, отставать, потом падал, и охрана его пристреливала. Снимали и хорошие меховые шапки, вытряхивали из полушубков. А оставаться на морозе раздетым означало подхватить воспаление легких и умереть. Через несколько переходов нас посадили на грузовые машины и на следующий день привезли в большой лагерь пленных в городе Сычевке.

Лагерь в Сычевке. Толпы голодных и обросших людей за колючей проволокой. Бараки и склады, в которых на наскоро сколоченных нарах и под нарами на земле лежат раненые, больные и здоровые вместе. Здесь же стояла виселица, на перекладине которой еще болтались обрывки веревок. Те из пленных, которые попали сюда раньше, рассказали нам, что недавно здесь вешали людей. Прежде всего нас обыскали, отобрали все оставшиеся документы, которые здесь же сожгли. Зачем? Чтобы человек почувствовал себя «Иваном Беспрозванным», бесправным существом, скотом, с которым немецкие культуртрегеры могли сделать все, что им угодно. Здесь же отбирали часы, перочинные ножи, перевязочные пакеты, бинты, деньги, кольца — все, что могло понравиться полицаям. В день нашего прибытия, ночью в одном из сараев нары под тяжестью людей обвалились, задавив тех, кто лежал под нарами. И все это произошло в абсолютной темноте, т.к. освещения не было. Раздавленные и задушенные умирали в темноте без медицинской помощи. Здесь я встретил одного из своих солдат. Нашу группу вели мимо барака, где располагались пленные солдаты. Как вдруг один из солдат крикнул мне, что рад видеть меня живым и благодарит меня, что я не бросил их, как другие офицеры, а оставался с ними до конца. Я узнал этого солдата. В свое время я частенько пробирал его за недисциплинированность, и его хорошее отношение ко мне здесь, в плену, меня очень тронуло.

Странная и дикая была здесь обстановка. Раздолье для бандитских элементов. Господствовало кулачное право и воровство. Большинство людей было морально оглушено тем, что попало в плен, и терялось от наглости полицаев и бандитов. В этой обстановке люди начинали искать товарищей, однополчан, чтобы совместно, группой, защищать себя. Встретил я здесь и Бориса Смирнова, которому также не удалось вырваться из окружения. Познакомился с Николаем Локтевым и Николаем Семеновым. О Смирнове я писал раньше, он был кадровый офицер. Локтев был резервист, служил в штабе армии, по гражданской специальности инженер-геодезист. Семенов тоже резервист, бывший директор школы в Курске. Все мы были артиллеристы и старшие лейтенанты. Решили держаться вместе, поддерживать друг друга до конца, каким бы он не был.

Люди, совсем недавно попавшие в плен, еще не понимали, как все это могло случиться. Только ли на нашем участке фронта был такой разгром? Или так было везде? Что это означает? Война проиграна? Наступает немецкое господство? Почему нас посадили в мешок окружения и бросили в нем на растерзание немцам? Все эти вопросы волновали людей, попавших в плен, против своей воли. Стихийно возникали горячие споры, резкие высказывания и дискуссии. Старались осознать свое положение, свое отношение к происшедшему и происходящему. Критиковали командование и нашу российскую беспечность.

Какой-то бородатый тип ораторствовал на антисоветские темы. Видимо, это был левый эсер, проповедавший какое-то «крестьянское народовластие». Кричал, что только здесь, за проволокой, он обрел свободу слова. Я не выдержал и стал ему возражать. Мои товарищи, которые находились со мною рядом, стали меня одергивать, чтобы я замолчал и скорее ушел отсюда вместе с ними, т.к. этот тип стал уже обвинять меня в том, что я «большевистский комиссар».

Немецкая разведка работала вовсю. Какие-то горластые личности шныряли среди пленных, разыскивали тех, кто раньше работал на оборонных заводах. Причем кричали, что им будет предоставлена работа на военных заводах Германии с прекрасным питанием и в лучших условиях по сравнению с другими пленными. Кое-кто поддавался на эту удочку. Их записывали, а затем вызывали на допрос, требуя подробных данных о заводах, где они работали, заставляя составлять схематические планы заводов с указанием местных ориентиров. Видимо, для ударов по ним с воздуха. С таких допросов одни возвращались избитые, а другие и совсем не возвращались.

Среди пленных появлялся какой-то пожилой человек в немецкой офицерской форме, но по языку явно русский. Но его кителе, кроме обычного фашистского орла со свастикой, был еще необычайный значок с буквой «Д», выполненной славянской вязью. Что это означало? Бывший белый офицер-деникинец? Он дружелюбно беседовал с пленными, обо всем расспрашивал, изображал сочувствие, что-то записывал, якобы с целью облегчения положения собеседника. Видимо, это был особый прием сбора шпионских сведений. Ведь не для того же посылали этого белогвардейца, чтобы он только выражал сочувствие своим бывшим соотечественникам. Я этого человека не видел.

Если положение основной массы пленных было ужасным в моральном и физическом отношении, то для людей еврейской национальности оно было еще ужаснее. Они заранее были обречены на верную смерть. В сычевском лагере евреи подвергались всяческим издевательствам. Часть их была загнана под низкие нары помещения, где жили полицаи и украинцы. Когда их отправляли из лагеря в городскую тюрьму, то их раздевали до белья, а отобранную одежду бросали в толпу пленных, где за нее была позорная потасовка и драка. Я видел через проволоку, как повели в тюрьму этих несчастных, босых, в одном белье. Впереди шли, обнявшись, две молодые девушки, вероятно, медички. Палачи постеснялись их раздеть и разуть. А может быть, у кого-либо из немецких офицеров проснулась совесть, и они приказали не раздевать девушек?

Здесь мы услышали печальный рассказ о последних днях и часах командования и штаба нашей 39й Ами. Они были окружены на небольшом лесистом «пятачке», который насквозь простреливался минометным огнем противника. Оборону «пятачка» держали автоматчики, которым было клятвенно обещано, что их вывезут самолетами. (И конечно, не выполнили этого обещания.) Самолеты прилетели каждую ночь, привозили боеприпасы и продукты, а вывозить должны были тяжелораненых. Но в основном вывозили начальство. Командующий Армией генерал Масленников обещал, что останется до конца с Армией, хотя таковой уже фактически не существовало. Однако по приказу командующего фронтом Конева Масленников вылетел в Калинин в числе первых для доклада о положении Армии и больше не вернулся. Ночи были короткие. Самолетов прилетало мало. Когда улетал генерал, то старшим назначал полковника. А со следующим самолетом спешил улететь полковник, передавая командование подполковнику и т.д. Все спешили спастись, все понимали, что положение безнадежно, что вот наступит рассвет, и самолетов до следующей ночи не будет. А может быть, и совсем уже не будет, т.к. немцы за день могут прорвать оборону. Когда улетело высшее начальство, то и дисциплина совсем исчезла. Все стали думать только о собственном спасении. Рассказывали о таких сценах. По требованию врача в самолет погружают тяжелораненого. Является офицер, грубо вытаскивает раненого из самолета за ноги и садится в самолет сам. Сует летчику пачку денег, угрожает пистолетом и улетает. Другие, видя, что «так можно», тоже начинают захватывать места в самолете нахрапом. Потом за право сесть в самолет стали разыгрываться драки со стрельбой. Постепенно стали бросать оборону и бежать к самолетам и автоматчики, понимая, что их обманывают. Все это кончилось тем, что оборона «пятачка» была прорвана, и все находившиеся там были или убиты, или попали в плен.

Нас перегоняли или перевозили из лагеря в лагерь. Из Сычевки в Смоленск, из Смоленска в Лесную. Все дальше и дальше на запад. Самым страшным был лагерь близ станции Лесная в районе Молодечно. Нас привезли туда 4го августа1942 года. Раньше это было большое овощехранилище с длинными деревянными складами, до половины врытыми в землю. Склады были превращены в бараки. Каждый барак был обнесен колючей проволокой и представлял обособленный отсек. У въезда в лагерь находилось караульное помещение и сторожка-проходная с глубоким погребом под ней, который почему-то назывался «бункером». В «бункер» сажали арестованных. Обслуживающие помещения, кухня, склады и баня (которая не действовала) находились вне лагеря. В помещении пленных действовал принцип: «Разделяй и властвуй». В отдельных бараках были собраны украинцы, в других — татары. Те и другие находились в привилегированном положении по сравнению с основной массой пленных-русских. Их лучше кормили, они пользовались правом работать вне лагеря. Кормили нас, русских, скверно. Давали два раза в день по черпаку каши, сваренной из немолотой ржи. Один раз в день в каждый барак привозили бачок сырой воды, которую люди немедленно разбирали. Стояла жара, и пить очень хотелось. А об умывании не могло быть и речи. Охраняли лагерь немецкие солдаты и полицаи-украинцы. Страшен этот лагерь был тем, что в нем решалась судьба каждого: жить или умирать. Шла проверка. Среди пленных искали евреев, политработников, военных юристов (членов фронтовых судов), партийных работников. Следствия и допросы вел в караульном помещении «зондерфюрер», т.е. особо уполномоченный Гестапо. Он довольно прилично владел русским языком и обходился без переводчика. ТО одного, то другого человека тащили на допрос в караулку, а оттуда обычно был путь один — в бункер. Спускаемых в бункер раздевали и разували, оставляя в одном белье. Одежда и обувь доставался полицаям. Какие-то личности, одетые как пленные, ходили по баракам, втирались в группы беседующих, слушали разговоры, предлагали провокационные вопросы. Потом бежали к зондерфюреру и за сигарету выдавали людей на смерть. Чтобы попасть в бункер, необязательно было быть евреем или политработником. Достаточно было словесного доноса, что ты «агитатор». Евреев искали не только по внешним признакам или по произношению, но и устраивали осмотры, проверяя, нет ли среди пленных «обрезанных».

Когда бункер наполнялся, из Молодечно приезжала специальная автомашина. Это был обычный грузовик, на кузове которого был установлен большой глухой и высокий ящик с дверью, обитый листовым железом. Немцы и полицаи вытаскивали заключенных из бункера, босых и полунагих, и прикладами винтовок заталкивали в ящик через дверь. И весь лагерь повисал на проволоке, наблюдая, куда поедет автомашина. Если налево, то в Молодечно, в тюрьму. Если направо, то в лес. Татары, барак которых располагался рядом с нашим бараком, рассказывали нам через проволоку, что их часто направляют в лес рыть большие ямы-могилы и зарывать в них мертвых. Если автомашина едет в лес, то отходящие от мотора газы поступают в ящик. Когда машина приезжает в лес, то из ящика уже выгружают мертвецов. Их вытаскивают за ноги, бросают в яму и спешно зарывают. Татары говорили, что были случаи, когда из ящика вытаскивали еще живых заключенных, но их все равно приказывали зарывать вместе с мертвыми. Таким образом, зондерфюрер единолично решал, кого надо убивать немедленно, в газовой камере-душегубке, а кому со смертью надо немного повременить, посылая тех на предварительные допросы и пытки в тюрьму. При зондерфюрере был какой-то человек в роли помощника, одетый в немецкую форму. Он держался как-то в тени, как бы смущаясь, был вежлив в обращении с пленными и хорошо говорил по-русски. Говорили, что он из русских немцев, в прошлом советский гражданин, и что ему, вероятно, стыдно за себя и за все, что здесь происходит.

Если в предыдущих лагерях были жаркие споры политического характера, то в Лесной все замолчали. Умолкли даже критиканы советского строя. Все увидели реальную угрозу смерти, которая выхватывала то одного, то другого человека, часто вне зависимости от того, на какую тему он ораторствовал. Он был «агитатором», и этого было достаточно для отправки в бункер и дальше. Когда в лагере воцарилось молчание, то зондерфюрер придумал другой способ развязать языки. Какие-то провокаторы с наивным видом подходили то к одному, то к другому человеку в офицерских бараках и задушевно спрашивали: «Неужели мы проиграли войну? Неужели Россия погибла?» И т.д. Результат был тот же, бункер наполнялся.

Сношения заключенных из разных бараков лагеря запрещались. Запрещалось также передавать или обменивать вещи из одного барака в другой. Чего опасались немцы? Или сговора на враждебные действия, или побегов, или распространения эпидемий? Нарушения этих запретов строжайше карались вплоть до публичных порок плетьми, причем роль палачей поручалась татарам. А заключенных барака, из которого был наказываемый, заставляли стоять по стойке «смирно» в течение нескольких часов.

Как-то на очередном построении всего лагеря зондерфюрер вдруг спросил: «Где жид такой-то (назвал фамилию)? Я предупреждал его, чтобы он прекратил агитацию, но он не прекращает». Несчастный вышел вперед и что-то пробормотал в свое оправдание, сказав в волнении слово «товарищ». Зондерфюрер крикнул: «Волк тебе в брянском лесу товарищ! Взять его!» Двое полицаев схватили беднягу и поволокли в бункер.

Однажды лагерь посетил какой-то важный генерал из тылового управления немецкой армии. Переводчик немец сказал, что он командует «обозным» управлением. Генерал побывал и в нашем бараке, где находился офицерский состав. Его сопровождало и охраняло местное начальство. Он внимательно всматривался в лица пленных, видимо, стараясь понять загадочную и коварную «русскую душу». Кое-кому из пленных он задавал вопросы о военном звании, имени, откуда родом. Потом коротко рассказал о положении на фронтах, что германское оружие всюду побеждает, и что война будет скоро закончена германской победой. Запомнилась фраза: «Река Дон во многих местах достигнута и перешагнута».

К наружной двойной колючей проволоке, ограждающей лагерь, приходили немецкие солдаты и за корки хлеба выменивали у пленных чудом сохранившиеся ценные вещи. Спрашивали, есть часы, кольца, монеты, чай, перочинные ножи. Мои товарищи иногда просили меня помочь им переводом при этих грабительских сделках. У меня был серебряный полтинник с изображением Александра Третьего, который мне подарил впоследствии убитый командир нашей батареи. Изголодавшись, я решил выменять эту монету на хлеб, хотя она мне была и очень дорога. Немецкий солдат, которому я предложил монету, сказал: «Бросай мне ее за проволоку. Надо посмотреть». «А ты не обманешь?» «Я не еврей», — ответил тот с гордостью. Да, он не был евреем. За серебряную монету он кинул мне корку черного хлеба. Впрочем, удостоверившись, что монета действительно серебряная, он обещал завтра утром принести мне еще хлеба. Как я ждал этого утра» Но, увы, на следующее утро, 24 сентября 1942 года, нас подняли с рассветом и погнали на железнодорожную станцию для отправки в Германию.

Этой отправке предшествовала длительная подготовка. Были бесчисленные проверки с продолжительным стоянием в строю, с обысками. Под угрозой расстрела приказывалось сдать опасные бритвы, перочинные ножи и ножницы. Когда меня обыскивали, я сам показал имеющиеся у меня маленькие маникюрные ножницы и попросил разрешения их у себя оставить. Немец грубо вырвал у меня ножницы, пробормотав, что нас посылают в Германию работать, а не «ногти точить». Затем отобрали все оставшиеся кожаные ремни, всю кожаную обувь. Пришлось одеть на ноги деревянные колодки («сабо»), которые немцы привезли и сложили грудой во дворе. В них далеко не уйдешь и не убежишь. Вот тут и выявились подлецы. Тот, кто имел документ «перебежчика т.е. добровольно сдавшиеся в плен, тот имел право не сдавать свою обувь. Надо сказать, что на огромную партию пленных этих изменников было всего 2-3 человека» …

Полная версия воспоминаний Лукинова доступна по по ссылке